眾所周知,香港地少人多,每日產生都市固體廢物超過1.1萬噸,其中近七成依賴堆填處理,而目前香港共有三個堆填區,其中兩個將在2026年達到飽和。都市廢物的處理成為擺在眼前的難題:在寸土寸金的香港,亟需突破土地限制,探索更高效、環保的替代方案實現固廢管理轉型升級。

對此,當前最為炙手可熱的人工智能DeepSeek有什麼合適的破局建議呢?

DeepSeek說

1. 減廢與循環經濟體系

①進一步加強源頭治理措施,有助於實現「減廢」。香港近年大力推動「綠在區區」社區回收網絡鼓勵市民分類回收,針對廚餘計劃將智能廚餘機數量翻倍,未來也將逐步落實「污染者自付」原則。

②優化垃圾收費政策

原定2024年實施的垃圾按量收費,主因回收配套不足及社會接受度低而暫緩,需通過完善回收設施覆蓋(尤其劏房和「三無」樓宇),及降低市民對「政府斂財」的誤解,逐步優化方案。

評價:香港政府在2021年2月公布《香港資源循環藍圖2035》,以「全民減廢‧資源循環‧零廢堆填」為願景,提出應對至2035年廢物管理挑戰的策略、目標和措施。建設循環經濟及可持續的綠色生活環境需全民參與,同時政策需兼顧公平性與可操作性。未來可通過全民減廢、分類回收、資源循環、支援業界、協同創新及教育推廣,將口號轉化為行動。

2. 轉廢為能設施建設

①焚化發電設施

發展現代轉廢為能焚燒發電設施有助於緩解堆填壓力,將廢棄物轉化為有用的資源。目前香港石鼓洲綜合廢物管理設施(I.PARK)一期預計2025年投入服務,日處理能力3,000噸垃圾,焚燒發電後可輸出4.8億度電/年,供10萬戶家庭使用。屯門二期焚化設施預計2030年建成,第三期計劃2035年後推進,逐步替代堆填。

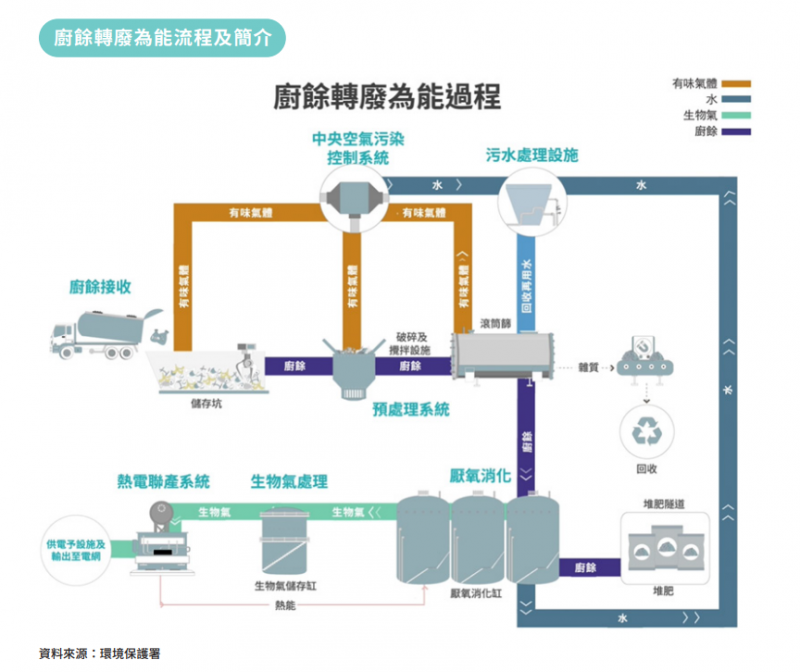

②有機資源回收中心

新界沙嶺和大嶼山的有機資源回收中心已啟用,廚餘日處理能力達600噸,通過厭氧發酵發電並減少堆填壓力。

評價:垃圾焚燒發電廠是香港擺脫「垃圾圍城」的關鍵舉措,可大幅緩解填埋壓力並推動能源轉型。目前在中國內地,已有非常多的成功實踐案例,可考慮引入以康恆環境等為代表的龍頭企業,通過全球先進的廢棄物能源化技術,可同步保障焚燒效率與環保排放。未來應將其納入綜合管理體系,與減廢、回收政策協同,方能實現可持續固廢治理目標。

3. 區域協作與大灣區聯動

①大湾区废物处理协作

大灣區廢物處理協作 異地處理合作:江門、珠海等城市協助處理香港固體廢物,如江門接收逾1.38億噸拆建物料並填海造陸,香港全球首例模組化焚化設施由珠海預製後運港組裝,焚化能力2025年將達5,000噸/日。

技術共享與資源互補:推動廢物轉化為再生燃料,通過海陸運輸實現跨區域資源循環。

評價:大灣區區域協作既能緩解香港土地壓力,又可共享成熟技術。深圳、珠海、江門等地有多個較為成熟的垃圾焚燒發電廠,以珠海康恆環保有限公司(珠海市環保生物質熱電工程一、二期項目)為例,作為珠海市重點工程,其處理能力分別為1,200噸/日、1,800噸/日,以高溫焚燒(≥850℃)和國內先進多重過濾技術實現超低排放,優於國家標準(GB18485-2014)和歐盟標準(2010/75/EU)。通過輸出部分垃圾或引入技術,可有效緩解香港「垃圾圍城」現狀,實現「零廢堆填」目標。

綜上所述,香港固廢治理应以「減量、回收、轉能」為核心,結合政策調整、本地設施升級與區域協作,逐步擺脫對堆填的依賴,但仍需在公眾教育、技術投入和跨區合作上持續發力。